Langfuseの新しい連携元「mcp-use」

- 健介 橘

- 2025年8月21日

- 読了時間: 3分

こんにちは。ガオ株式会社の橘です。

今回は、Langfuseに加わった新しい連携元「mcp-use」と、その連携方法や内容についてご紹介します。

要約

mcp-useにLangfuse連携機能が搭載された

これにより、mcp-useで構築したLLM Agentから、Langfuseに簡単にtrace連携を行い、分析・運用ができるようになった

簡単な設定で、LLM Agentの動作ログがLangfuseに連携できる

mcp-useとは

mcp-useとは、mcp-use社が提供している、LLM agentの構築ライブラリです。たった数行のコード記述で、MCPサーバと接続してその機能を利用するLLM agentが構築できると謳われています。

2025年8月現在では、Python版とTypeScript版が提供されています。

詳しくは公式ページやGithubのページ(Python版、TypeScript版)をご参照ください。

Langfuse連携の設定方法

以下の準備を行います。

Langfuse側

mcp-use側

mcp-useを使ったLLM Agentを構築する

我々は動作確認に、公式が公開しているquickstartを利用

1画面に収まるPythonコードで、MCPサーバを活用する自律推論LLM Agentが構築できるのはなかなか凄い

以下の環境変数に、Langfuse側で発行した(=控えておいた)値を設定する

環境変数名 | 設定する値 |

LANGFUSE_PUBLIC_KEY | Langfuse側で発行したpublic key |

LANGFUSE_SECRET_KEY | Langfuse側で発行したsecret key |

LANGFUSE_HOST | Langfuseが稼働しているホスト名 |

基本的な準備は以上です。あとは、mcp-useが動作する環境からLangfuseが待ち受ける環境に対してHTTPS接続できる必要があるため、必要に応じてそのための設定(ファイアウォール設定変更等)を実施します(環境に大きく依存するため、本記事では割愛します)。

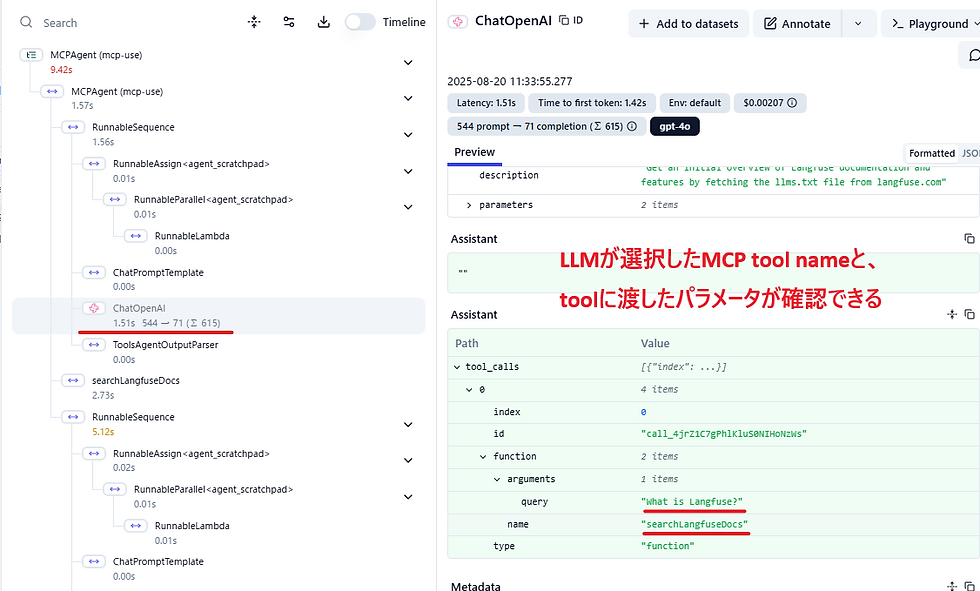

trace連携と結果確認

前述の準備をしてあれば、あとはmcp-useで作成したLLM Agentを動作させるだけで、自動的に(APIKEYを発行した organizations & project に)traceが連携されます。 これにより、LLM Agentがどのような入力に対し、どのMCPサーバを選択し、どんなやりとりをしたうえでユーザへの返答を構成したかが簡単にわかるようになります。また、時系列に沿ってtraceを追え、かつそれぞれの処理時間も可視化されるため、処理時間の長い応答のボトルネック調査なども容易に行うことができます。

まとめ

mcp-useがLangfuse連携に対応したことで、簡単にLLM Agentの挙動を確認できるようになりました。

これからLLM Agentを構築しようとしている方は、mcp-useとLangfuseの組み合わせも検討してみてはいかがでしょうか?

備考

LLM Agentの動作には、別途LLM APIを利用するためのAPIKEY等が必要です。詳細はmcp-useのドキュメントをご参照ください。

今回我々が検証したのはPython版のmcp-useのみで、TypeScript版mcp-useは未検証です。

mcp-useがLangfuse連携対応しているのは2025/08/19にリリースされたv1.3.10からなので、古いバージョンのmcp-useを使っている方は、まずmcp-useのアップデートを実施してください。

Langfuseのサイトでは「利用するための前提条件としてmcp-useのアカウントが必要」とありますが、2025/08/21現在ではmcp-useのアカウントを作らなくともtrace連携は問題なく動作しました。

コメント